Архитектор звука

Объемный

звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при

этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится

переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,

полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и

некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как

склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не

хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных

образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.

Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару

лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже

переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь

единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались

обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными

двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая

художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет. Объемный

звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при

этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится

переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,

полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и

некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как

склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не

хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных

образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.

Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару

лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже

переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь

единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались

обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными

двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая

художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет.

Мое причащение к Петру состоялось значительно

раньше, оно до сих пор живо: зайдя в магазин «Гепард», я купил самый

дешевый аудиофильский кабель «Монстр». Продавцом был Петр Степанов,

запомнившийся странным напутствием: «Только не говорите никому об

этой покупке». Я рассказал всем, но все равно не сумел сбагрить

проклятый кабель за все прошедшие годы. А странную манеру продавца

отметил как свет незаурядности.

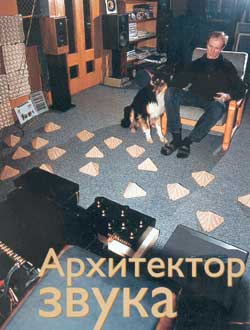

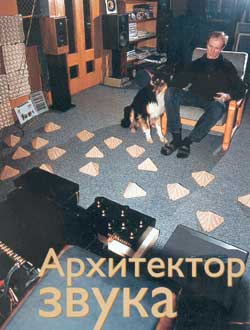

Первое впечатление полностью подтвердилось

теперь, дома у Степанова. У него живут две кошки, что показательно

для человека не только в год Кота. Одну из просторных комнат заняла

система. Обстановка («раскиданные» по полу компоненты и целых семь

пар колонок) производит впечатление хаоса на новичка. Хозяин

сохраняет нетривиальный образ мыслей и еще более — изложение «Я мало

ем, и главное — не хочется есть. Могу все время возиться со звуком.

Вот зовут играть в теннис… вообще я перестал слушать музыку, когда

пришли компакт-диски. Все, кому я демонстрирую звук, шизеют и

признают, что такого не слышали еще. Но хочу поставить

45-сантиметровые басовики и получить постоянно играющий средний низ.

Я пришел к выводу, что правильный звук невозможно выстроить

правильными методами. Интересно, правда?».

Совершенно

алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил

центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о

беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов

услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить

иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что

Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое

с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер

«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»

(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie

Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant

EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я

слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»

в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада

на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом

протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол

мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —

ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла

резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой

собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и

наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ

записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,

прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:

эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без

утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,

разговаривать, даже читать. Совершенно

алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил

центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о

беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов

услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить

иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что

Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое

с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер

«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»

(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie

Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant

EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я

слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»

в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада

на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом

протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол

мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —

ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла

резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой

собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и

наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ

записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,

прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:

эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без

утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,

разговаривать, даже читать.

Хозяин излагает все по-своему, но какая мне

разница? «Я задался целью построить театр, который не только

демонстрирует кино, но и играет музыку. Я решил доказать, что

аппаратура не главное».

Разумеется,

во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,

но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры

всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и

колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые

компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил

песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»

— под другие, а акустику и механические части задемпфировал

интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».

И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в

голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.

Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную

боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие

активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все

пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы

монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой

точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном

фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот

такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости

оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,

вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего

решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте

«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он

обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних

частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из

необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание

экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».

Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.

Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но

вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»

от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр

мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей

колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми

панелями… Разумеется,

во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,

но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры

всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и

колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые

компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил

песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»

— под другие, а акустику и механические части задемпфировал

интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».

И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в

голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.

Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную

боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие

активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все

пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы

монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой

точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном

фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот

такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости

оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,

вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего

решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте

«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он

обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних

частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из

необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание

экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».

Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.

Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но

вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»

от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр

мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей

колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми

панелями…

купить уличное покрытие.

Петр

Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность

поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация

глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены

вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание

диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос

несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального

архитектора и талантливого установщика. Он добивается

сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не

важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком

неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет

достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после

того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками

с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель

«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,

что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот

вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше

жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или

сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного

«иксэрсидишек». Петр

Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность

поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация

глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены

вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание

диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос

несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального

архитектора и талантливого установщика. Он добивается

сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не

важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком

неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет

достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после

того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками

с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель

«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,

что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот

вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше

жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или

сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного

«иксэрсидишек».

Самый удивительный эксперимент случился перед

моим уходом. Я пошел в кухню, вдруг слышу отец Петра, чья комната по

соседству, запел вполголоса — да так проникновенно, по-стариковски.

Возвращаюсь в комнату — оказывается, это Петр в мое отсутствие

поставил какой-то «кривой» компакт Гребенщикова. Как я мог не

отличить мертвое от живого? Переходим на стерео-режим — все

волшебство исчезает моментальльно.

А как же кино? Как играет режим DTS? Здесь

ничего неожиданного после всего сказанного. Кино с DVD сохраняет все

преимущества и обогащается новым, аналоговым балансом частот.

ДТС-овские диски, разумеется, дают отличный задний план. Было бы

странно, если б было иначе. На то Петр и архитектор звука.

|

Объемный

звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при

этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится

переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,

полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и

некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как

склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не

хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных

образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.

Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару

лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже

переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь

единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались

обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными

двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая

художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет.

Объемный

звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при

этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится

переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,

полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и

некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как

склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не

хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных

образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.

Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару

лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже

переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь

единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались

обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными

двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая

художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет. Совершенно

алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил

центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о

беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов

услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить

иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что

Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое

с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер

«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»

(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie

Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant

EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я

слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»

в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада

на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом

протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол

мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —

ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла

резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой

собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и

наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ

записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,

прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:

эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без

утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,

разговаривать, даже читать.

Совершенно

алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил

центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о

беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов

услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить

иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что

Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое

с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер

«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»

(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie

Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant

EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я

слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»

в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада

на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом

протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол

мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —

ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла

резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой

собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и

наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ

записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,

прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:

эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без

утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,

разговаривать, даже читать. Разумеется,

во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,

но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры

всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и

колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые

компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил

песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»

— под другие, а акустику и механические части задемпфировал

интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».

И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в

голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.

Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную

боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие

активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все

пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы

монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой

точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном

фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот

такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости

оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,

вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего

решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте

«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он

обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних

частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из

необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание

экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».

Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.

Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но

вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»

от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр

мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей

колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми

панелями…

Разумеется,

во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,

но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры

всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и

колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые

компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил

песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»

— под другие, а акустику и механические части задемпфировал

интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».

И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в

голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.

Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную

боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие

активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все

пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы

монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой

точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном

фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот

такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости

оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,

вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего

решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте

«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он

обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних

частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из

необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание

экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».

Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.

Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но

вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»

от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр

мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей

колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми

панелями… Петр

Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность

поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация

глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены

вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание

диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос

несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального

архитектора и талантливого установщика. Он добивается

сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не

важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком

неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет

достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после

того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками

с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель

«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,

что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот

вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше

жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или

сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного

«иксэрсидишек».

Петр

Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность

поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация

глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены

вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание

диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос

несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального

архитектора и талантливого установщика. Он добивается

сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не

важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком

неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет

достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после

того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками

с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель

«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,

что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот

вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше

жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или

сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного

«иксэрсидишек».